vendredi 31 janvier 2025

Michel Stollenwerck ou Stollewerck (vers 1700 - 1768), maître horloger

mercredi 29 janvier 2025

Ciceri ou Cicery, faiseur de baromètre de la famille royale

Ce fabricant d'instruments de mesure a signé ses œuvres à plusieurs reprises et de diverses manières, dont entre autres :

- "Cicery, Faiseur de Baromètre de la Reine et de Famille Royalle, Rue et faub.g St Antoine, Chez Mr Gervais à la Tête Noire"

- "Cicery faiseur de baromètres pour la famille royalle demre grande rue du Faubg St Antoine chez Mr Gervais à la Tête Noire à Paris."

- "Construit par Cicery faiseur de baromètres de Madame la Dauphine et de Madame la contesse de Provence en 1772, demeurant à Paris, Grande Rue du Faubourg Saint-Antoine à la Tête Noire. "

J'ai retrouvé mention d'un thermomètre à 2 tuyaux selon M. de Réaumur dans le cabinet intérieur du roi à Versailles en 1787, un autre est signalé dans la pièce de la vaisselle d'or voisine et encore un dernier dans son appartement à Marly en 1788.

En 1791-1792, les inventaires royaux citent également un baromètre construit par Cicery en 1773.

lundi 27 janvier 2025

Gervais-Nicolas Frichet (?-1837), menuisier-ébéniste impérial

Note biographique :

Cet ébéniste parisien s'installe en 1798 rue des petites-écuries, puis au 42 rue du faubourg saint Denis ou il exerce jusque vers 1815.

Il apparaît en 1806 dans les comptes du garde-meuble impérial pour la livraison de tables de jeu de quadrille, d'une commode, de fauteuils et toilette d'homme formant secrétaire.

En 1807, il livre divers meubles pour les appartements de fonctions de Fontainebleau.

La même année, il livre aux Tuileries 6 chaises au chiffre de Joséphine qui furent recouvertes de tapisseries exécutées par l'impératrice.

Il poursuivit ses livraisons impériales jusque vers 1813 et assura également la restauration de meubles anciens dans les palais.

Notre homme fut marié à Marie-Béatrix Gauthier dont il eut :

- Pierre Gervais (mort en 1848), ébéniste, marié à Clémence Plaine

- Marie Cécile, marié à Nicolas Derobe, ébéniste à Saint-Cloud

- Marie Joséphine.

L'oncle de sa femme était valet de chambre de Charles X et sa belle-mère chargé de l'entretien des meubles des Tuileries.

Il obtint le 15 septembre 1815 une place d'aide-garde-meuble au Palais des Tuileries puis de chef ébéniste.

Il décède à Saint-Cloud le 23 septembre 1837.

Son fils Pierre Gervais lui succéda comme chef ébéniste aux Tuileries.

Cette console en acajou sculpté à dessus de porphyre fut livrée en 1811 par l'ébéniste Gervais-Nicolas Frichet dans le cadre de la grande commande de soutien aux ébénistes parisiens en difficulté ordonnée par l'Empereur.

Elle est envoyée au palais de l'Elysée en 1813 et placée dans le cabinet de travail de l'Impératrice au premier étage avant de passer en 1817 dans le premier salon des petits appartements au rez-de-chaussée, et avant 1820 dans le cabinet de travail du duc de Berry puis dans le salon de chêne des petits appartements du rez-de-chaussée en 1855.

Sortie de l'Elysée en 1865, elle est envoyée au musée de Versailles en 1882 parmi un lot de seize consoles et trois meubles pour le salon du Sacre et les salles des Gouaches.

Sources :

lundi 20 janvier 2025

Christophe Charmeton ou Charmetton (?-1708), Sculpteur des bâtiments du roi

Il en eut sept enfants dont Christophe, baptisé en 1685, une fille Claude, baptisée en 1686, Nicolas Joseph, baptisé en 1695, Marguerite (morte en 1692), Suzanne (morte en 1695).

Il meurt le 18 février 1708. Il habitait alors rue Hautefeuille et fut enterré dans le cimetière de Saint-André-des-Arcs.

- 1683 : Six pieds de tables pour la galerie de Versailles et deux pieds de table en chêne pour les Menus Plaisirs.

- 1685 : Deux bordures pour un tableau du Dominiquin, placé dans les appariements du Dauphin, à Versailles.

- 1685 : Sculptures et moulures en bois, ayant servi de modèles aux bronzes du grand bureau du cabinet des curiosités du roi, à Versailles.

- 1685 : Cadres en bois sculpté pour les petits tableaux du cabinet du roi, à Versailles

- 1687-1689 : Ouvrages de sculpture en bois, exécutés pour les appartements de Trianon.

- 1689 : Cadre pour un dessin représentant le Portement de croix, d’après Mignard, dessin exécuté par le Dauphin en vue de l'offrir au roi.

- 1690 : Consoles en bois sculpté pour le cabinet des Termes, et culs de lampe du cabinet voisin.

- 1690 : 60 torchères de bois doré et sculpté pour les grands appartements du roi et de la reine à Versailles sur un dessin et un modèle de Christophe Charmeton.

- 1692 : Sculptures en bois pour la salle de la chapelle, à Trianon. En collaboration de Briquet.

- 1698- 1701 : Ouvrages de sculpture en bois, exécutés dans les appartements de la Ménagerie de Versailles

Elles sont données à Georges Charmeton (mort en 1674), mais compte tenu de leurs styles et de leurs mises en rapport possible avec des livraisons royales, il faut peut-être les attribuer à Christophe Charmeton qui a aussi donné les dessins d’œuvres réalisées pour Versailles.

Attribuable à Christophe Charmeton

(dessin de tables pour Versailles vers 1683 ?)

on notera au passage une certaines proximité avec les tables royales gravées par Lepautre

Dictionnaire des sculpteurs de l’école française sous le règne de louis XIV - Stanislas Lami

Sous le plafond de l’antichambre des Nobles de la Reine - Christian Baulez - Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles.

jeudi 16 janvier 2025

Harmensen, marchand, ébéniste des menus-plaisirs

parfois désigné comme ébéniste dans les annuaires de l’époque, sous les noms francisés de Harmesson ou Hermessant, notre homme était un marchand d’origine Scandinave, établi à Paris rue Poissonnière, puis rue Beauregard, dans les dernières années du règne de Louis XVI.

J’ignore pour l'heure si il avait un lien de parenté avec la famille de négociant de Bordeaux, les Harmensen, qui représentaient officiellement le roi de Suède dans ce port puis furent nommé consuls de Suède en France de père en fils et anoblis sous le règne de Louis XV.

En 1785, il fournit pour le service du Roi diverses pièces en acajou pour 2 244 livres, parmi lesquelles un grand bureau à pupitre accompagné d’un cartonnier de onze pieds de long.

Concernant le cartonnier, il s'agit probablement de la bibliothèque basse en trois parties actuellement exposée dans l'appartement privé de Louis-Philippe au Grand-Trianon.

Ce meuble recomposé était à l'origine un serre-papier contenant trente-cinq cartons en maroquin rouge à dentelle d'or, livré en 1785 à l'hôtel des Menus-Plaisirs, rue Bergère à Paris, pour le cabinet de travail de l'intendant des Menus-Plaisirs Papillon de la Ferté.

En 1807, il passe dans le cabinet des secrétaires de Napoléon aux Tuileries puis dans le cabinet de la salle de bains de l'Empereur, entre 1809 et 1816.

Il est remanié en bas de bibliothèque en 1818 (peut-être par Félix Rémond ?).

En 1826, il est toujours inventorié aux Tuileries dans le cabinet de toilette du roi avant de retourner au Garde-Meuble en 1832.

En 1837, il est envoyé au Grand Trianon, pour la chambre à coucher-cabinet de travail du roi Louis-Philippe ou il est cité jusque en 1855.

Sources :

mardi 14 janvier 2025

Laurent Félix, ébéniste parisien (actif de 1755 à 1787)

Il habita les rues de la Clef, du Puits-de-1'Hermite et enfin rue Saint-Victor, près de l’ancienne abbaye de ce nom.

A la même époque, un dénommé Pierre-Charles Félix est également reçu menuisier-ébéniste le 24 décembre 1755 et habita rue et faubourg Saint-Jacques. J'ignore, pour l'heure, si ils ont un lien de parenté.

Sa production se compose de meubles d'ébénisterie, tels que commode, bureau et table à jeux, principalement de style Louis XV puis Transition.

Il signa un riche coffret à bijoux marqueté ornée de bronzes rocaille au couvercle frappé des armes de France ainsi que quelques exceptionnelles commodes plaquées de laque (l'une vente Christie's, collection Mrs Henry Ford).

Pour ce type de meuble, il dut collaborer avec l'ébéniste et marchand Adrien Delorme car on retrouve leur double estampille sur le bâti d'une autre commode semblable plaquée de laque (ancienne collection du comte Sapia di Lancia).

Par le hasard des donations, le Musée de Versailles conserve un bureau plat de cet ébéniste, plaqué de palissandre, amarante, bois de rose et de violette, transformé au 19e siècle entré à Versailles en 1966 avec le legs de la générale Cadiot. (non illustré, non exposé).

vendredi 10 janvier 2025

Pierre Gillier, maître menuisier en siège

Fils du compagnon menuisier Pierre Gillier et de Marie-Claude Chapeau, il épousa en 1732 Marie-Anne Jouanneau, fille d'un compagnon menuisier.

Il obtient sa maîtrise en 1749, demeurant alors rue de Cléry, à l'enseigne de la Teste d'or, où il continua d’exercer jusqu’en 1773.

Il prit part à un procès contre des ouvriers chaisiers pour délit de coalition. Il avait employé un certain Tassilly, soldat invalide, accusé d’être l’un des instigateurs de ce mouvement de grève illégal.

Son estampille

Sa production connue est rare mais présente des sièges riches et de belle qualité.

Le musée Nissim de Camondo possède un ensemble de 8 fauteuils et d'un canapé Louis XV à dossier à la reine richement sculpté et garni de tapisserie d'Aubusson.

Le mobilier national conserve également de lui une suite de 6 fauteuils à la reine sculptés de fleurs et feuillages.

D'autres fauteuils portant son estampille sont présents au palais de Justice d'Orléans..

jeudi 9 janvier 2025

Antoine Ruette (1609-1669), Relieur du roi

Il commence son activité en juillet 1637, année ou il est reçu maître relieur et libraire avec affranchissement de la Guilde de Saint-Jean en qualité de papetier.

Il fit sa réputation avec ses décors de reliure « au semis » et aux fers filigranés.

Au décès de son père en 1644, il reprend son atelier situé rue Saint-Jean-de-Latran à Paris, devant la fontaine Saint-Benoît.

Après avoir travaillé pour Richelieu, Anne d'Autriche, Mazarin, Fouquet, il devient relieur du roi Louis XIV, pour lequel il exécute des reliures ordinaires.

Il fournira également Anne Hyde, duchesse d'York.

Antoine Ruette est aussi l'éditeur de livres religieux, parmi lesquels deux Offices de la Semaine sainte, parus en 1644 et 1661 - ouvrages qu'il imprime et relie dans ses propres ateliers.

Il meurt en 1669. Claude Le Mire lui succède alors au titre de relieur du roi.

reliure dite aux semis au monogramme couronné de Louis XIV. 1661

reliure de l'atelier de Antoinne Ruette.

Les Lanson, Gainiers Layetiers de la reine

La famille des Lanson, qualifiée de gainiers-layetiers, travaillait déjà pour le Grand Dauphin.

Les membres de cette famille livrèrent ensuite les reines Marie Leszczynska, les dauphines de France et Marie-Antoinette.

Ils étaient réputés pour les fermetures garnissant leurs œuvres.

L’une de leur adresse fut rue Phelipeaux à Paris. Il s’agit probablement de l’atelier de Antoine Lanson, actif à l’époque de Marie-Antoinette.

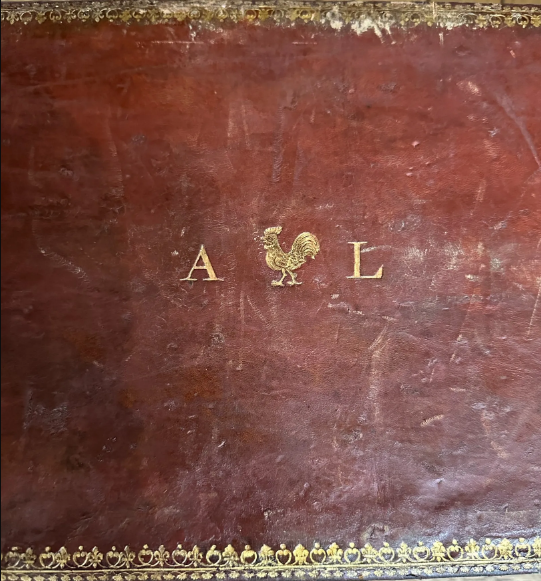

la marque spécifique de ce dernier serait un A et L séparé par un coq.

L'autre marque connue de cette famille est celle de deux L séparés par un coq.

Les gainiers sont les artisans qui doublent et garnissent les boites, écrins, écritoires, étuis, fourreaux d’épée et de pistolets, et autres ouvrages en étoffes, cuirs et peaux de chiens de mer …

Parmi les plus célèbres gainiers du 18e siècle, on citera Jean-Claude Galluchat qui laissa son nom à cette matière précieuse.

Les statuts de cette communauté remontent à 1326 ou ils sont alors qualifiés de Maitres gainiers, fourelliers et ouvriers en cuir bouilli.

Ils reprirent ensuite progressivement une partie de l’activité des Layetiers-Ecriniers.

A l’article « Coffre », l’Encyclopédie précise :

Coffre, (Layetier & Gainier.). Espèce de caisse de bois [Layette], ordinairement couverte de cuir, fermante à clé, & servant à serrer les hardes, linge, &c. Il y a des coffres-forts faits de bois, mais fortifiés de plusieurs bandes & liens de fer …/…

Ce sont les Layetiers qui font les coffres de bois simples, qu'on appelle plus exactement caisses. Ce sont les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce sont les Serruriers qui font ou qui garnissent les coffres-forts.

Chaque maitre gainier devait posséder un poinçon ou estampille propre à marquer ses ouvrages et dont l’empreinte était déposée auprès du procureur du roi au Chatelet.

Le brevet de maitrise coutait 40 livres et le poinçon 400 livres (200 livres pour les fils de maitre).

Suite à un édit du 11 août 1776, les coffretiers-malletiers-bahutiers ne formèrent plus qu’une même communauté avec les gainiers auxquels ils sont réunis.

Sources : Almanach Dauphin, 1777.

Marie-Antoinette à Versailles, le goût d'une reine - Bordeaux, Musée des arts décoratifs - 2005